Le citoyen sauveteur en France – Ce que dit la loi

Dans une société où l’entraide et la solidarité jouent un rôle essentiel, le citoyen sauveteur se présente comme un acteur incontournable de la prévention et de l’intervention en cas d’urgence. Qu’il s’agisse d’un accident de la route, d’une situation de détresse dans la rue ou d’une urgence médicale, le citoyen qui décide d’intervenir peut faire la différence entre la vie et la mort 🚨. Cet article se propose d’expliquer en détail le statut juridique du citoyen sauveteur en France, en s’appuyant notamment sur la loi du 3 juillet 2020, et de présenter les droits, devoirs, responsabilités et protections légales associés. Nous aborderons également l’importance de se former aux gestes qui sauvent, un atout majeur pour agir efficacement et en toute sécurité.

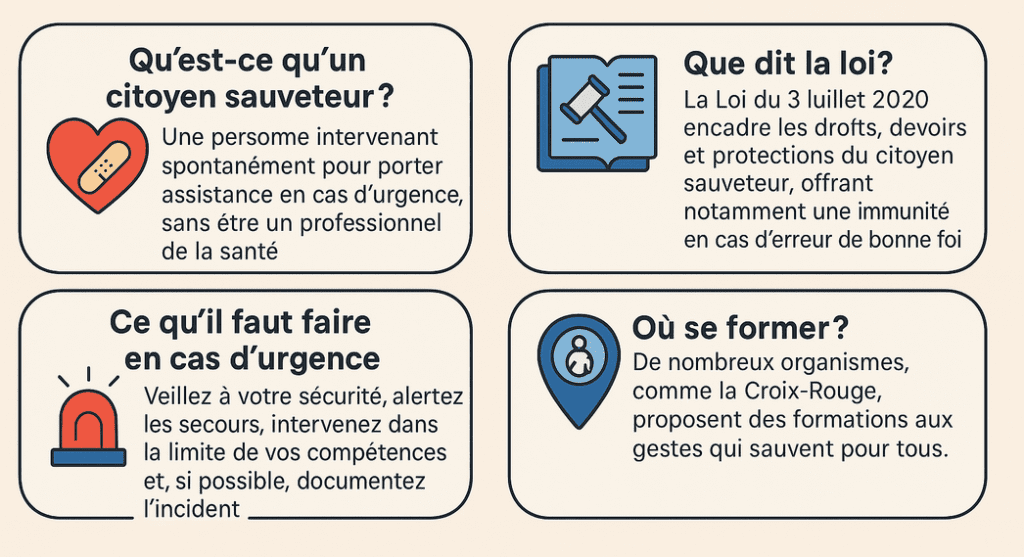

Qu’est-ce qu’un citoyen sauveteur ?

Le terme citoyen sauveteur désigne toute personne, sans distinction de qualification ou de profession, qui intervient spontanément pour porter assistance à une personne en danger. Ce statut est fondé sur l’esprit de solidarité qui anime la communauté, et il se traduit par l’engagement d’agir face à une situation critique. Le citoyen sauveteur n’est pas un professionnel de la santé, mais il peut néanmoins jouer un rôle primordial en attendant l’arrivée des secours. Cette intervention peut inclure la réalisation de gestes de premiers secours, tels que le massage cardiaque ou la mise en position latérale de sécurité, ainsi que l’alerte immédiate des services de secours.

La reconnaissance du citoyen sauveteur par la loi vise à encourager ces comportements altruistes, en apportant un cadre juridique protecteur à ceux qui se risquent à sauver des vies. En effet, l’intervention de ces citoyens est souvent réalisée dans des conditions stressantes et parfois dangereuses. Ainsi, la loi cherche à équilibrer la nécessité de protéger le sauveteur tout en garantissant une assistance efficace à la victime ❤️🩹.

Le cadre légal du citoyen sauveteur en France

Le cadre légal encadrant l’action du citoyen sauveteur a évolué au fil des années. L’une des avancées majeures dans ce domaine est la Loi du 3 juillet 2020, qui vise à mieux protéger les citoyens intervenants et à clarifier leurs droits et devoirs. Cette législation répond à une demande croissante de reconnaissance et de soutien pour ceux qui, par réflexe et par solidarité, se mobilisent en cas d’urgence.

Les textes de loi et leur évolution

La Loi du 3 juillet 2020 a marqué un tournant dans la reconnaissance juridique du citoyen sauveteur. Elle vient compléter et préciser les obligations qui incombent à toute personne assistant une victime, tout en protégeant ceux qui interviennent de bonne foi. Par exemple, cette loi prévoit une immunité partielle en cas d’erreur, afin que le sauveteur ne soit pas poursuivi pénalement lorsqu’il agit dans l’urgence, dans le respect des connaissances dont il dispose au moment de l’intervention.

Ce cadre légal repose sur plusieurs textes complémentaires qui, ensemble, offrent une protection juridique aux citoyens engagés. Il est important de noter que la loi encourage également la formation et la sensibilisation aux gestes qui sauvent, reconnaissant que l’intervention d’un citoyen bien formé peut être décisive.

Les droits et protections légales

L’un des aspects fondamentaux de la loi est la protection offerte au citoyen sauveteur. En effet, pour inciter le public à ne pas hésiter à intervenir en cas d’urgence, le législateur a mis en place un certain nombre de garanties juridiques :

- Protection contre les poursuites judiciaires : Lorsqu’un citoyen agit de manière volontaire et dans le cadre de ses connaissances, la loi offre une protection contre les poursuites pour erreurs non intentionnelles. Cela signifie qu’une bonne foi dans l’intervention est reconnue et protégée.

- Assistance et soutien de l’administration : Les autorités encouragent les initiatives citoyennes et peuvent apporter un soutien, notamment en cas de recours judiciaire, pour souligner l’aspect humanitaire de l’intervention.

- Non-obligation d’intervention : Il est important de souligner que personne ne peut être légalement contraint d’intervenir. Toutefois, le bon sens et la solidarité sont fortement encouragés dans ces situations.

Ces protections visent à rassurer le citoyen sauveteur et à dissiper la peur des répercussions juridiques en cas d’intervention d’urgence. Pour en savoir plus sur ces protections, vous pouvez consulter le site du Service-public.

Les devoirs et responsabilités

En contrepartie des droits et protections accordés, le citoyen sauveteur se doit de respecter certains devoirs et responsabilités afin de garantir une intervention efficace et sécurisée. Parmi ces obligations figurent :

- Agir dans le respect de sa propre sécurité : Avant toute intervention, il est primordial de s’assurer que l’on ne se met pas en danger. La sécurité du sauveteur et celle de la victime doivent rester prioritaires.

- Porter assistance avec prudence : Le citoyen sauveteur doit intervenir en fonction de ses compétences et ne pas entreprendre des gestes qui pourraient aggraver la situation. La loi insiste sur l’importance de ne pas dépasser ses limites.

- Alerter rapidement les services compétents : L’intervention du citoyen ne doit pas retarder l’arrivée des secours professionnels. Un appel immédiat aux services d’urgence est indispensable.

- Documenter l’intervention : Dans certains cas, il peut être utile de consigner les faits ou de recueillir des témoignages, afin de clarifier la situation en cas de besoin ultérieur.

Ces responsabilités sont d’autant plus importantes que la bonne foi et la compétence du sauveteur sont des critères déterminants pour bénéficier de la protection juridique. La clarté des règles juridiques offre ainsi un cadre rassurant pour ceux qui souhaitent agir en cas d’urgence.

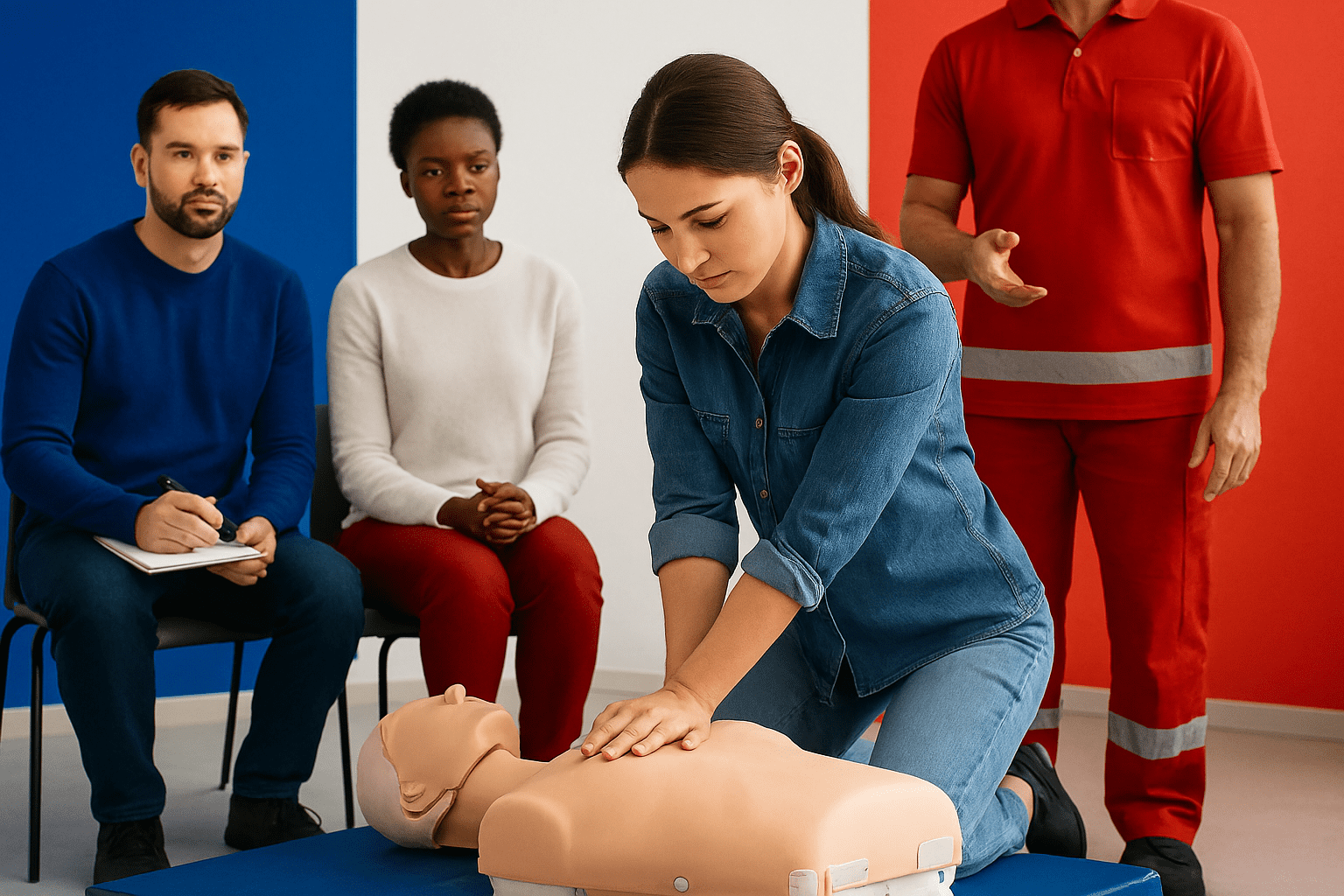

L’importance de la formation aux gestes qui sauvent

Si le cadre légal offre un soutien considérable aux citoyens sauveteurs, il est tout aussi crucial de souligner l’importance de la formation aux gestes qui sauvent. Une bonne formation permet non seulement de maîtriser les gestes de premiers secours, mais aussi de renforcer la confiance en soi lors d’une intervention d’urgence. En France, plusieurs organismes proposent des formations adaptées au grand public, afin de préparer chacun à agir efficacement.

Parmi les acteurs majeurs de cette sensibilisation, on retrouve la Croix-Rouge, qui met à disposition des formations accessibles et complètes. Pour en savoir plus sur les formations proposées, rendez-vous sur le site de la Croix-Rouge Formation 📘.

La formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour reconnaître les signes de détresse, pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), utiliser un défibrillateur automatisé externe (DAE) et gérer d’autres situations d’urgence. Ces gestes, lorsqu’ils sont effectués correctement, peuvent considérablement améliorer le pronostic de la victime en attendant l’arrivée des secours professionnels.

Outre les compétences techniques, la formation aborde également les aspects psychologiques liés à l’intervention en situation de crise. La capacité à garder son calme, à évaluer rapidement la situation et à prendre des décisions éclairées est tout aussi importante que la maîtrise des gestes de premiers secours. Cette double approche, à la fois technique et psychologique, constitue un véritable atout pour le citoyen sauveteur.

Les enjeux de la protection civile et de la responsabilité juridique

La notion de responsabilité juridique est au cœur du débat autour du citoyen sauveteur. En effet, si l’intervention en situation d’urgence est avant tout motivée par la volonté de sauver des vies, elle implique également une certaine prise de risque. La loi a donc pour objectif de concilier deux impératifs : encourager l’initiative citoyenne et garantir une protection adéquate face aux potentielles erreurs d’intervention.

Pour cela, le législateur a mis en place un dispositif de protection qui permet de limiter la responsabilité du sauveteur lorsqu’il agit dans le cadre de ses connaissances et en respectant les protocoles de base. Cette approche juridique se veut équilibrée en assurant que le citoyen ne soit pas pénalisé pour une aide apportée de bonne foi, tout en rappelant l’importance de la prudence et de la compétence dans l’exécution des gestes qui sauvent.

Des communications officielles, telles que celle publiée par le Ministère de l’Intérieur, expliquent en détail ces mécanismes de protection et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent. Vous pouvez consulter le communiqué complet sur le site du Ministère de l’Intérieur.

La dimension citoyenne et l’appel à l’engagement

Au-delà des aspects strictement juridiques et techniques, le statut de citoyen sauveteur revêt une dimension profondément humaine et citoyenne. Chaque intervention, même minime, témoigne de l’engagement de chacun envers le bien commun et la préservation de la vie humaine. Cette démarche volontaire s’inscrit dans une dynamique de solidarité où chaque geste compte.

L’engagement citoyen se traduit également par la participation à des campagnes de sensibilisation, des formations régulières et des initiatives locales visant à promouvoir la culture du secours. Il est essentiel de faire connaître ces actions pour encourager davantage de personnes à se former et à se sentir légitimées pour intervenir en cas de besoin.

En adoptant un comportement proactif, le citoyen sauveteur contribue à créer un réseau de protection solide, renforçant ainsi la résilience de la société face aux imprévus. Cette mobilisation collective s’appuie sur l’idée que, dans une situation critique, l’union des forces peut sauver des vies.

Conclusion

En résumé, le statut de citoyen sauveteur en France est à la fois un honneur et une responsabilité. La loi, notamment à travers la Loi du 3 juillet 2020, offre un cadre juridique protecteur qui vise à encourager les initiatives d’entraide tout en garantissant la sécurité juridique de ceux qui interviennent. Les droits, devoirs et protections mis en place soulignent l’importance d’agir avec prudence et compétence lors de situations d’urgence.

La formation aux gestes qui sauvent reste le pilier fondamental de cette démarche. Elle permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir de manière efficace et sécurisée, tout en renforçant le sentiment de solidarité et de responsabilité collective. En vous formant, vous devenez un maillon essentiel de la chaîne de secours et contribuez activement à la protection de vos concitoyens.

N’attendez plus pour vous informer, vous former et transmettre ce savoir autour de vous ! Partagez cet article et engagez-vous pour une société plus solidaire et réactive face aux urgences. Ensemble, faisons de la France un modèle d’entraide et de protection civile ❤️🩹.

Engagez-vous dès aujourd’hui, formez-vous et partagez cet article pour promouvoir une culture de l’entraide et de la solidarité. Chaque geste compte, et ensemble, nous pouvons faire la différence !